据赤城县有关资料载,本县境内长城总长约279公里,分别为北魏、北齐、明代所筑。

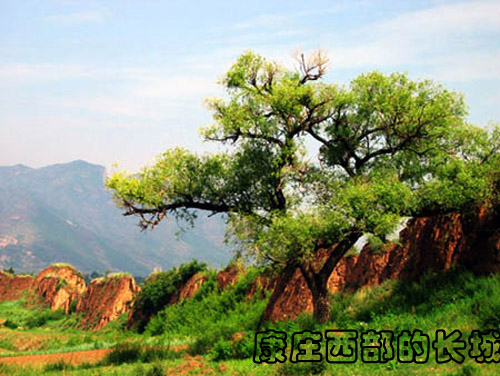

一、北魏长城。据《北史-魏本纪》记载:“泰常八年蠕蠕犯塞,二月戊辰,筑长城于长川之南,东起赤城,西至五原,延袤二千余里,各置戍卫。”在本县境内东起后城乡滴水崖(赤城南约30公里),向西经东兴堡、雕鹗、三岔口、龙关入宣化。全长80公里。东西走向,系土筑长城。(注:此段长城并非全部土筑,经我实地考察,滴水崖上面(“赤壁”上)是土筑的;滴水崖向西,经东兴堡至雕鹗为石筑长城;康庄向西,经龙关至前所为土筑长城;前所以西为石筑长城。)(注:成大林先生讲,据史料记载认为此段长城是唐代的长城)这段长城,很有可能是北魏以后的北齐、唐、明等朝代复用。

二、北齐长城。据张家口地区长城普查材料述:北齐长城西起大同,经赤城到居庸关、夏口。在本县由东万口,向北经青羊沟,至沽源县骆驼嵯坝头一线。此段长城全长15公里,南北走向,是石筑长城。此系仅存的北齐长城珍品。(需进一步考证)(注:1984年夏,我由坝头山神庙梁向南步行至孔家窝铺,全长约20多公里,石筑长城几乎全部坍塌,长城的西侧长满了野丁香,香气袭人。蚂蚁堆有一米多高。这段山脊的植被很好,长城几乎被原始次生林覆盖。)

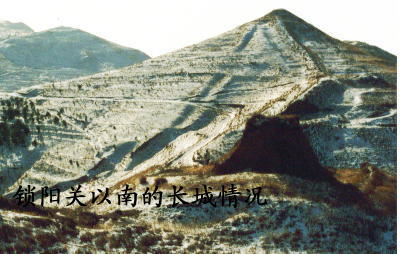

三、明代长城。由北京市延庆县白河堡进入本县,经后城 、姚家湾、龙门所、镇安堡、清泉堡、冰山梁、独石口、马莲口、东栅子、镇宁堡、龙关与魏长城相接。这段长城原系北齐长城,明代复用。全长190公里。为石筑长城。据“君子堡”修筑长城碑文记载:“明万历四十年九月份修完”。(君子堡位于马莲口长城南3公里)由此可证,这段长城是明代修筑的。据明《会要边防》载:“永乐十年,敕边将治壕垣,自长安岭迤西,至洗马林,皆筑石垣,深壕堑,以固防御。”但是,在长安岭以西,汤池口以南地域寻访调查和实地考察均未发现长城(边墙、壕沟)的遗迹。只是在锁阳关以南,可以看出两道形式的长城遗迹。

另外,在赤城县与宣化县的结合部上有一段土石混合结构的长城,目前发现长约为20公里。北起大尖山(在赤城县、宣化县、崇礼县的结合部上),向南经锁阳关、黄草梁、申太庄,到汤池口北山止。(这段长城赤城县无记载)2003年10月28日,我和赤城县博物馆馆长李树涛、馆员邱广利同志实地考察时,在锁阳关、蛤蟆口梁均发现了勾纹砖,经中科院专家叶学名教授鉴定,其上线为唐代。由此,这段长城应是唐代长城。(有历史记载;有历史传说樊梨花镇守锁阳关;有唐代的勾文砖可证。)但是,还需进一步调查考证。

以上的情况仅供列位参考指正。

img_file=/photo/upload/2006/12/11672106080.jpg

img_file=/photo/upload/2006/12/11672106081.jpg

本帖由 司令 于2006-12-27 17:10:08发表

|